飲食店を開業する際には、営業許可証の取得が義務付けられています。営業許可証は、飲食店の衛生管理が適切に行われていることの証明です。営業許可証を取得しないと、店舗の営業は違法となり、罰則の対象になってしまいます。

本記事では、飲食店開業に必要な営業許可証の交付条件や流れについて詳しく解説します。

店舗開業に必要な営業許可証とは

店舗開業に必要な営業許可証とは、主に飲食店を開業する場合に必要になるものです。一般的に「飲食店営業許可証」と呼ばれています。飲食店を開業する際には、保健所から飲食店営業許可証の取得が義務付けられています。この営業許可証を取得することで、店舗で調理した料理の提供や、午前0時までの酒類の提供が可能です。

営業許可が必要となる業種は、食品衛生法により全部で32種類に分けられています。飲食店の他にも、菓子製造業、食肉販売業、魚介類販売業など、食品を扱う様々な業種で営業許可が必要とされています。

営業許可証が交付される条件

保健所から営業許可証の交付をうけるには、下記2つの条件を満たす必要があります。

● 食品衛生責任者を設置する

● 保健所の検査に合格する

食品衛生責任者を設置する

営業許可を取得するためには、食品衛生責任者の設置が必要です。食品衛生責任者とは、食品を扱う店舗において、食品の衛生管理を行う人のことです。一店舗につき1人以上の食品衛生責任者を置く必要があり、1人で店舗のかけ持ちはできません。

食品衛生責任者は、従業員への教育指導、日常の衛生管理、設備の点検など、店舗の衛生管理全般を担います。適切な食品衛生責任者を設置することで、お客様に安全な食事を提供できるでしょう。

食品衛生責任者になれる条件

食品衛生責任者になれる条件は下記の通りです。

● 調理師

● 製菓衛生士

● 栄養士

● 船舶料理士

● と畜場法に規定する衛生管理責任者

● と畜場法に規定する作業衛生責任者

● 食鳥処理衛生管理者

● 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者

上記の資格を持っていない場合でも、「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで、食品衛生責任者の資格を取得できます。この講習会は、定員があるため、各都道府県の食品衛生協会のホームページで開催情報を確認し計画的に受講しましょう。

参考:食品衛生責任者

保健所の検査に合格する

営業許可証を取得するためには、管轄の保健所に申請をおこない、検査に合格する必要があります。検査では、食品の安全性と衛生面での適切な管理ができる環境が整備されているかどうかが重視されます。保健所が求める基準を事前に理解し、必要な設備を整えておくことが重要です。

開業に必要な営業許可証交付までの流れ

営業許可証交付までの流れは、下記の通りです。

● 保健所に事前相談する

● 営業許可の申請をする

● 保健所による施設検査を受ける

● 営業許可証が交付される

保健所に事前相談する

営業許可の取得には、細かい施設基準を満たす必要があります。保健所によってルールが異なる場合もあるため、事前に管轄の保健所に相談することがおすすめです。

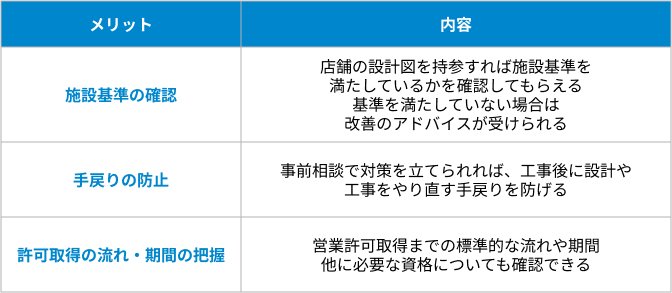

保健所に事前相談するメリットは、下記の通りです。

事前相談をすることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができ、スムーズな営業許可取得につながります。

営業許可の申請をする

営業許可の申請をする際は、必要な書類を作成し保健所に提出します。申請書類への記入は、保健所で配布されている用紙に直接記入するか、自治体のホームページ等から申請用紙をダウンロードして記入します。

申請書類を保健所の窓口で提出することで、営業許可の申請手続きが完了です。その際に、申込手数料も一緒に納めます。

申請に必要な書類一覧

店舗開業の営業許可申請時に必要な主な書類は次の通りです。

上記の書類に加え、申請者の本人確認書類(運転免許証など)の提出も求められる場合があります。記入済みの申請書とともに、必要書類を揃えて保健所に提出しましょう。

保健所による施設検査を受ける

営業許可申請が受理されると、保健所の担当職員が実際に店舗を訪れ、飲食店を開業するにあたっての基準を満たしているかを検査します。この施設検査は、申請から数日から数週間後に実施されます。検査当日は、店舗オーナーまたは責任者が立ち合わなければいけません。

検査項目や基準は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

ここでは、どこの自治体でも重要となる検査項目を紹介します。

厨房と客席を明確にする

飲食店の営業許可を受けるためには、厨房と客席を明確に区分けする必要があります。

具体的には、下記のような対応が必要です。

● 厨房と客席の境界を壁やカウンターなどで区切る

● 境界には扉を設置し、客席から厨房への出入りを制限する

● 一定の高さ(通常は腰高程度)以上の仕切りを設ける

このように、厨房と客席を物理的に隔離しなければいけません。自治体によって具体的な基準が異なるため、保健所との事前相談を密に行い、営業許可の要件を満たす内装計画を立てましょう。

シンクは2槽以上設置する

厨房では、食材と食器の洗浄を別々に行えるよう、シンクを2槽以上設置しなければいけません。

シンクの1槽のサイズ(内径)は、食材や食器を十分に洗浄できる大きさを確保するため、幅45cm×奥行36cm×深さ18cm以上と決められています。

自治体によっては、食器洗浄機を1槽として数える場合もあり、シンクが1槽でも営業許可を取得できる可能性があります。

手洗い器を設置する

手洗い器は、調理従事者の手を清潔に保つために重要な設備です。厨房だけでなく、トイレにも設置しなければいけません。

手洗い器のサイズは、自治体ごとに基準が決められています。東京都では、幅36cm×奥行28cm以上が基準とされています。

また、手洗い器には、手指の殺菌・消毒に使用する消毒液や手指の洗浄に使用するハンドソープを備え付ける必要があります。手洗い器は、調理に直接関わる重要な設備のため、検査でも重要なポイントです。設置場所や大きさなど、自治体の基準を確認し、しっかりと対応しましょう。

給湯設備を設置する

シンクでの食器洗浄や調理器具の洗浄のために給湯設備が必要です。給湯設備があることで、衛生的な環境が保てます。温度設定については、60℃前後の高温が必要です。この温度は、食中毒の原因となる細菌を死滅させるのに十分とされています。ただし、具体的な温度基準は自治体によって異なる場合があるため、所管の保健所に確認が必要です。

再度汚染されない蛇口を設置する

食品衛生法の改正により、令和3年(2021年)6月から水道の蛇口の設置基準が変更となりました。食中毒を予防するため、一度洗った手指が蛇口に触れないものを設置しなければなりません。具体的には、センサー式、ひじや足で操作が可能なタイプ、水が一定時間流れたら自動で止まるタイプなどが該当します。手で直接ひねる従来の蛇口は、一度手を洗った後に再度蛇口に触れるため、食品衛生上のリスクがあるとされています。

最新の法令に沿って、適切な蛇口選定をしましょう。

出典:食品衛生法施行条例

食器棚に扉をつける

営業許可の施設基準として、食器棚に扉をつけることが義務付けられています。

食器棚に扉をつけなければいけない理由は、下記の通りです。

● 食器に埃がつくのを防ぐため

● ねずみやゴキブリなどの害獣・害虫の侵入を防ぐため

● 衛生面が保たれ、食中毒などのリスクを低減できる

食器棚に扉をつけることで、食器の清潔さを保つことができ、安全に食事を提供できます。また、床に食器棚を設置する場合は、清掃しやすいように目線以下の高さにすることも条件となっています。

厨房に冷蔵庫を設置する

厨房には、食材の適切な保管と衛生管理のため、冷蔵庫を設置する必要があります。

冷蔵庫の設置では、下記の点に留意しましょう。

● 食材の種類や量に応じて、十分な容量の冷蔵庫を選択する

● 庫内温度を外から確認できるよう、温度計を冷蔵庫の前面に設置する

● 冷蔵庫は、調理スペースから手が届く位置に設置する

衛生管理上の理由から、温度計を外から確認できることが重要です。これにより、冷蔵庫の庫内温度が適切に保たれているかを目視でチェックできます。食中毒の原因となる細菌の繁殖を防ぐためにも、冷蔵庫の温度管理は必須です。

フタつきのゴミ箱を設置する

衛生面への配慮から、フタつきのゴミ箱を設置しなければいけません。

飲食店で発生するゴミは、食べ残しや調理くずなど、腐敗しやすい有機物が多く含まれます。このようなゴミを放置すると、悪臭が発生したり、虫が集まったりするなど衛生上の問題が生じてしまいます。フタつきのゴミ箱を設置することで、ゴミから発生する臭いや液体の漏れを防ぎ、店内の衛生環境を保てるでしょう。

防虫対策を行う

ねずみや虫が店内に侵入することを防ぐため、窓や換気扇などに防虫設備の設置が必要です。ねずみや虫が店内に入り込むと、食品衛生上の問題が発生するだけでなく、お客様に不快な思いをさせてしまう恐れがあります。

具体的には、下記のような対策が必要です。

● ねずみや虫が侵入できないよう、開放できる窓に防虫網を設置

● 換気扇からの虫の侵入を防ぐため、防虫ファンを設置

● 定期的な殺虫剤の散布や捕獲器の設置

このように、窓・換気扇など、ねずみや虫が侵入しやすい箇所にしっかりと防虫設備を施すことで、衛生的な店舗運営ができます。

営業許可証が交付される

保健所の検査で問題がないと判断されれば、営業許可証が交付されます。

営業許可証の交付方法は、各自治体によって異なる場合があり、保健所の窓口で直接受け取る方法や、郵送で送付される方法などがあります。交付方法については、事前の相談時や検査時に保健所の担当者に確認しておきましょう。営業許可証が交付されれば、法令に基づいた適切な設備や衛生管理体制が整っていると認められたことになります。営業許可証を店舗に掲示することで、お客様にも安心して利用していただけます。

開業に必要な営業許可証は更新が必要

営業許可証は、一定期間ごとに更新する必要があります。

理由としては、開業後に店舗の衛生管理状況や設備の老朽化などを確認し、適切な営業環境が維持されているかをチェックするためです。

通常、営業許可証の有効期間は5年から8年程度と定められています。有効期間満了の1か月前までに、更新手続きを行う必要があります。

更新は、下記の手順で行います。

1. 現在の営業許可証と更新手数料を持参し、管轄の保健所を訪れる

2. 保健所により店舗の施設検査が行われる(初回と同様の検査項目)

3. 検査に合格した場合、新しい営業許可証が交付される

一定期間ごとに営業許可証を更新することで、お客様に安全で衛生的なサービスを提供し続けられます。

営業許可証交付にかかる費用

営業許可証を取得する際の費用は、都道府県や自治体によって異なります。

東京都を例に挙げると、新規で営業許可を取得する場合の手数料は18,300円、更新をする際の手数料は8,900円です。

また、営業許可申請に必要な書類の作成を行政書士などの専門家に依頼する場合は、別途費用がかかります。

開業に必要な営業許可証でよくある質問

営業許可証に関する手続きや条件は複雑です。

ここでは、営業許可証に関してよくある質問をまとめました。

キッチンカーでも営業許可証は必要?

キッチンカーは飲食店舗という扱いのため、営業許可証を取得する必要があります。キッチンカーは、場所を選ばずに出店できる利便性があります。しかし、無許可で路上や公園などで営業を行うと、道路交通法違反や都市公園法違反となり、罰せられる可能性があります。

そのため、一般的な飲食店と同じように、保健所に営業許可の申請を行い、営業許可証を取得しましょう。

営業許可証を紛失した場合どうすればいい?

営業許可証を紛失した場合、多くの自治体では再発行されず、代わりに営業許可の「証明書」が発行されます。証明書の発行には、申請手数料がかかります。手数料は自治体によって異なりますが、1通につき400円から500円程度が必要です。営業許可証を紛失した際は、まず管轄の保健所に連絡をして、証明書の発行手続きや必要書類などについて確認しましょう。

どのくらいで営業許可証は交付される?

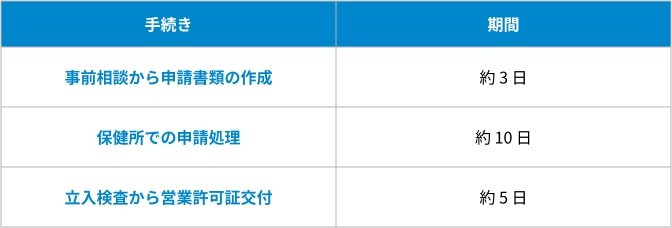

一般的に、保健所に事前相談してから営業許可証が交付されるまでは、およそ2週間から3週間程度かかります。

具体的な流れは、下記の通りです。

店舗物件探しならテナリード

本記事では、飲食店開業に必要な営業許可証の交付条件や流れについて解説しました。

営業許可証を取得するためには、食品衛生責任者の設置と、保健所による施設検査に合格する必要があります。施設検査では、厨房と客席の区別、シンクの設置、手洗い設備の設置など、様々な基準をクリアする必要があります。早めに保健所への事前相談を行い、必要な手続きや書類について確認しておきましょう。

「テナリード」は、店舗開業を目指している方と優良テナントを取り扱っている不動産会社をマッチングするサービスサイトです。

プロフィールシート(出店希望条件)を登録することで、公開されていない秘匿性のある物件も不動産会社が提案してくれます。

飲食店開業にピッタリの居抜き物件やスケルトン物件を幅広く取り扱っているため、ぜひご利用ください。