飲食店の開業を実現させるためには、まずどのような準備が必要なのかを知ることが大切です。

この記事では、飲食店の開業までを5つのステップに分け、必要な資金や必ず取得するべき資格などを流れで解説します。

それぞれのステップごとの注意点やポイントを確認しながら、計画的に開業準備を進めていきましょう。

飲食店開業の全体像

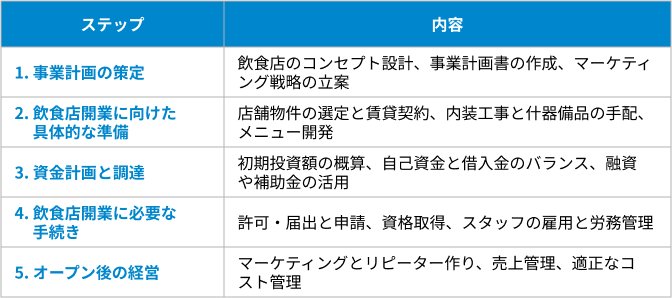

飲食店を開業するには、事業計画の策定から資金調達、許可申請、店舗準備、オープンに向けた一連の準備作業が必要です。全体の流れは以下の5つのステップに分けられます。

この記事では、各ステップで実施すべき準備や注意点について詳しく解説します。

その前に、まずは開業に必要な期間と費用の概算について見ていきましょう。

開業に必要な期間と費用の概算

飲食店の開業には、通常3ヶ月から半年程度の準備期間が必要です。

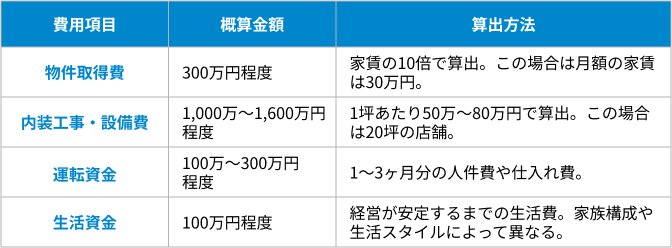

開業に必要な費用として、東京で20坪程度の飲食店を開業するケースでは、以下のような概算になります。

つまり、東京での飲食店の開業に必要な初期投資額は、概算で1,500万円前後と見積もられます。

ただし、立地や業態、店舗の広さによって大きく変動するため、具体的な計画を立てる際には細かく積算する必要があります。

例えば、高額になりがちな内装工事・設備費は、居抜き物件を利用して節約することができます。

それではさっそく、飲食店開業までのステップを一つずつ見ていきましょう。

1.事業計画の策定

事業計画の策定は、飲食店開業の第一歩です。この段階で、お店のコンセプトを明確化し、具体的な事業計画書を作成します。

事業計画の策定では、下記の対応が必ず求められます。

● 飲食店のコンセプト設計

● 事業計画書の作成

● マーケティング戦略の立案

それぞれのポイントを解説します。

飲食店のコンセプト設計

飲食店のコンセプト設計は、事業の方向性を定める重要な作業です。まずは自分のスキルと強みを冷静に分析し、業態や料理のジャンル、価格帯などを検討します。

コンセプト設計は、「5W1H」で考えることが大切です。何を・いつ・どこで・誰に・どのように利用してもらう飲食店なのかを明確にすることで、お店の方向性が具体化します。

例として、カジュアルなカフェのコンセプトを5W1Hで決めてみましょう。

【何を】 SNSにアップしたくなるような見た目のスイーツ、自家焙煎のコーヒー

【いつ】 ランチやティータイム

【どこで】 駅近でテラス席がある、20坪ほどの店舗

【誰に】 会社員、カップル、カフェ好きの10代〜20代女性

【どのように】 デザート付き日替わりランチメニュー、お手頃価格のコーヒー

コンセプトが決まれば、具体的なメニュー構成や価格設定、内外装のイメージなども検討します。試作品のテスト販売を行い、反応を確認するのも重要です。

このようにコンセプトを具現化していく過程で、事業の核となる理念が生まれます。

事業計画書の作成

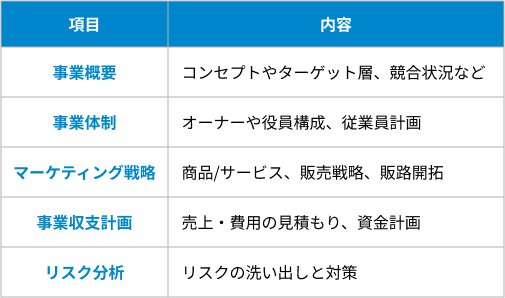

事業計画書は、飲食店開業にあたっての指針となる重要な書類です。事業の基本方針や理念、運営体制、マーケティング戦略、資金計画などを網羅的に記載します。

事業計画書の主な項目は以下の通りです。

事業計画書は自身の事業構想を体系的に整理するだけでなく、融資の際の重要書類としても活用されます。飲食店開業に向けた道しるべとなる、しっかりとした事業計画書の作成が不可欠です。

マーケティング戦略の立案

飲食店を開業する前のマーケティング戦略は、事業が軌道に乗るまでの大切な布石となります。対象となる顧客層やその特性を明確にした上で、「商品戦略」「販売促進戦略」「店舗運営戦略」の3つの戦略を立案しましょう。

商品戦略では、提供する料理のジャンルやコンセプトを顧客層の嗜好に合わせて決定します。価格帯も顧客層に見合ったものにする必要があります。販売促進戦略では、SNSなどを活用し、 オープン時の集客キャンペーンや割引サービスなどを企画しましょう。

顧客満足度を高めるため、接客マニュアルや教育体制を整備するのが店舗運営戦略です。ランチ営業の有無や深夜営業の検討なども含まれます。

こうしたマーケティング戦略を綿密に立案し、顧客ニーズにマッチした経営を行うことが開業後の集客につながります。

2.開業に向けた具体的な準備

コンセプトや事業計画書が作成できたら、飲食店開業に向けてより具体的な準備を進めていきます。

このステップでは、以下の作業を行います。

● 店舗物件の選定と賃貸契約

● 内装工事と什器備品の手配

● メニュー開発とテスト販売

一つずつ、やることや注意点を解説していきます。

店舗物件の選定と賃貸契約

飲食店の立地は事業成功の鍵となります。まずは立地条件を整理し、自身のターゲット層がいる場所を選びましょう。

立地条件として注目すべきポイントは、人通りの多さや賑わいです。ターゲットとマッチする層が多く通行しているかどうかを、現地に赴いて確認しましょう。合わせて、近隣に競合店がないかどうかもチェックしておきます。

物件探しは不動産会社や専門サイトを活用し、複数の候補から比較検討します。物件が内定したら重要事項を確認し、賃貸借契約書を取り交わしましょう。

ここで重要なのは、資金調達よりも先に物件を仮押さえした方が良いという点です。融資を受ける際に、物件取得費が具体化していれば審査しやすくなります。仮押さえが可能かどうかは、必ずオーナーに確認しましょう。

契約後は、内装工事業者の選定と工事監理に着手します。内装デザインやキッチン設備などを検討し、オープンに向けた準備を進めていきます。

内装工事と什器備品の手配

店舗物件が決まれば、次は内装工事と備品の手配です。予算に合わせて内装デザインを決め、設計事務所や工務店と打ち合わせながら工事を進めます。

主な内装工事項目は以下の通りです。

● 基礎工事

● 設備工事

● 仕上げ工事

● 衛生設備工事

内装工事と並行して、店舗で必要な什器備品の手配も行います。主な什器備品は、テーブル、イス、食器、キッチン備品、レジ、消火設備などです。

工事期間は物件の広さによりますが、概ね3ヶ月〜半年が目安です。工事の進捗状況を常に確認し、オープン時期を見極めましょう。

メニュー開発とテスト販売

メニュー開発は飲食店の根幹をなすものです。顧客のニーズや嗜好に合わせつつ、オリジナリティのあるメニューを開発する必要があります。

メニュー開発は、「ターゲット層の把握」「食材の仕入れルートの確保」「店舗のキッチン設備への適合」の3点をクリアするかを意識するとよいでしょう。

次に、実際にメニューを考案し、テスト販売を行います。具体的には、一部の外部客を招いてのモニタリングを実施し、近隣住民や知人を対象としたプレオープンなどを実施します。モニター顧客からのフィードバックを得ながら、ブラッシュアップしていきましょう。

メニューが決まれば、原価と販売価格、調理時間のデータを整理する必要があります。

このように、メニューの原価と販売価格、調理時間などを把握することで、適正な価格設定や効率的な運営が可能になります。

3.資金計画と調達

続いて、資金計画と調達を行っていきます。

● 開業に必要な初期投資額の概算

● 融資や補助金の活用

それぞれのポイントについて見ていきましょう。

開業に必要な初期投資額の概算

飲食店を開業する際の初期投資額は、記事冒頭で紹介した概算方法で計算してみましょう。

冒頭の概算では、東京で20坪の飲食店を開業するために必要な初期投資額は1,500万円前後と見積もりましたが、2020年度の飲食店の開業費用の平均額は989万円です。

居抜きの店舗物件を活用する、備品を中古で揃えるといった工夫をすることで、開業資金を平均以下に抑えることができるでしょう。

ただし、そこからさらに人件費の前払い、外注費、保証金など、さまざまな経費が発生します。

飲食店を安定して運営するためには、ある程度高額な資金が必要となります。十分な資金計画を立て、自己資金と借入金などを賢く組み合わせることが重要です。資金計画を立てる上で欠かせないのが「自己資金と借入金のバランス」です。

自己資金と借入金のバランス

飲食店を開業するには、基本的には自己資金を主体とすることが望ましいですが、不足分については借入金で賄うことになります。

自己資金と借入金のバランスは、以下の2点を考慮して決める必要があります。

1. 返済能力

借入金は将来にわたって返済していく必要があるため、適切な返済計画を立てることが重要です。売上見込みから返済能力を正しく算出し、無理のない借入額を決めましょう。

2. 自己資金比率

金融機関は飲食店開業の際、一定の自己資金を求めています。自己資金比率が高いほど、審査を通過しやすくなります。

上記を見極めながら、無理のない範囲で自己資金を多く確保することで、自己資金と借入金のバランスを保つことができます。

融資や補助金の活用

飲食店の開業には、店舗の賃借料や内装工事費など多額の初期投資が必要になります。自己資金だけでは足りない場合は、金融機関からの融資を受けるのが一般的です。

融資を受ける際は、事業計画書や収支計画書を用意し、開業後の返済計画を立てることが重要です。

金利の違いで長期的な返済額が変わるため、複数の金融機関を比較検討するのがおすすめです。

飲食店開業に活用できる融資や資金調達方法には、以下のものがあります。

● 日本政策金融公庫の融資

開業資金向けの低金利融資制度がある

● 民間金融機関の融資

審査が厳しく、金利も高い傾向にある

● クラウドファンディング

インターネット上で不特定多数から資金を調達

さらに、自治体によっては開業支援のための補助金制度があるため、自治体のウェブサイトで確認するといいでしょう。公的支援を有効活用することで、開業時の資金負担を軽減できます。

4.飲食店の開業に必要な手続き

飲食店を開業するには、関係各所に手続きをする必要があります。

飲食店を経営するために必ず必要となる手続きについては、開業前に正しく理解しておきましょう。

● 開業届と営業許可申請書の提出

● 食品衛生責任者と防火管理者の資格取得

● スタッフの雇用と労務管理

それぞれ、詳しく解説いたします。

開業届と営業許可申請書の提出

飲食店を開業するには、「開業届」と「営業許可申請書」の提出が必要になります。

開業届は、お店の所在地の管轄となる税務署に申請するものです。開業から1ヶ月以内で申請をしなくてはなりません。開業届の用紙は、税務署で入手するか、ホームページからダウンロードもできます。

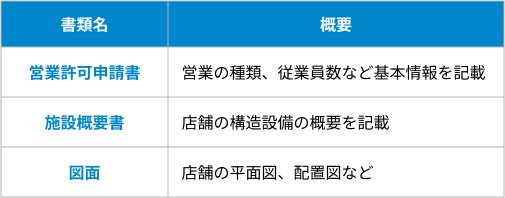

営業許可申請書は、飲食店営業を行うため最寄りの保健所に申請するものです。申請をするため、以下の書類を揃えましょう。

許可や届出には一定の期間を要するため、早めの準備が重要です。手続きの詳細は、最寄りの保健所や消防署などの関係機関にご確認ください。

食品衛生責任者と防火管理者の資格取得

飲食店を開業する際には、食品衛生責任者と防火管理者の資格取得が義務付けられています。これらの資格は、お客様に安全で衛生的な飲食空間を提供するためには欠かせません。

食品衛生責任者は、食品衛生法に基づいて設置が義務付けられた役職です。食品の安全管理や従業員指導などの業務を担います。

取得には、6時間の講習の受講とテストへの合格が必須条件となります。

防火管理者は、消防法に基づいて設置が義務付けられています。火災予防や初期消火、避難誘導などの業務を行います。資格取得には、消防署で実施される防火管理者講習の受講が必要です。

資格取得や届出などは、開業までのスケジュールを踏まえて計画的に進めましょう。

スタッフの雇用と労務管理

飲食店を開業する際、スタッフの雇用と労務管理は重要な課題です。

まずは必要なスタッフ数と募集要項を決め、募集要項に給与・勤務時間・休日などの労働条件を明記します。求人をかける際は、求人サイトや飲食店専門の人材紹介会社を活用すると効率的です。

採用が決まれば、労働基準法などに基づいた適切な労務管理が必要です。労働契約書の作成、社会保険・労働保険への加入、賃金台帳の作成、有給休暇の付与などが主な対応事項となります。労務管理はミスが許されない重要な業務ですので、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

5.オープン後の経営

オープンしただけでは飲食店経営は始まったに過ぎません。安定した経営のため、販促活動や経営分析を行い、経営改善のサイクルを回していくことが大切です。

飲食店では、リピーターづくりとともに、新規顧客の獲得にも努める必要があります。SNSでの情報発信やチラシ配布、定期的なイベント開催といった販促活動を実施しましょう。

また、収支の内訳を常に把握し、無駄な支出を見直す習慣をつけることも大切です。

固定費を正しく算出して管理し、食材ロスを削減して変動費を圧縮するといった努力を続けていかなくてはなりません。

コスト管理と経営分析を常に実施することで、経営改善のサイクルを回すことができます。

飲食店の開業を成功させる3つのポイント

ここまでは、飲食店の開業を5つのステップで紹介しました。

実際に飲食店を開業し、成功させるには以下の3つのポイントを押さえることが重要です。

● リピーター作りに尽力する

● 売上の仕組みを正しく理解する

● ランニングコストを適正に保つ

一つずつ、詳しく見ていきましょう。

リピーター作りに尽力する

飲食店経営では、新規客の獲得も大切ですが、リピーター(常連客)作りにも注力する必要があります。リピーターを増やすことで、安定した売上が見込めるためです。

リピーターを作るには、まずサービスの質を高めなくてはなりません。従業員教育を徹底して接客スキルを底上げするだけではなく、料理の盛り付けや店内の清潔感にも配慮しましょう。

飲食店を運営していく中で、顧客のデータを収集し分析することもリピーター作りに役立ちます。どのようなお客様が、どのような商品・サービスで喜んでくれたのか、分析を元に新サービスやキャンペーンを企画してみましょう。

売上の仕組みを正しく理解する

飲食店の売上は以下の3つの要素から成り立っています。

1. 売上高 = 客単価 × 客数

2. 客単価 = (料理代 + 飲み物代 + その他の売上) ÷ 客数

3. 客数 = 座席回転率 × 総座席数

売上を伸ばすには、この3つの要素をいかに高めるかが重要になります。

例えば、客単価を上げるには、高単価のメニューを提案したり、デザートやドリンク等の付加価値を高めることが効果的です。また、客数を増やすためには、予約管理を徹底して回転率を上げたり、より立地条件の良い物件に移転するなどの対策が考えられます。

開業時は、事前に目標売上高を設定し、それに見合った客単価と客数を想定しておくことが大切です。オープン後は、毎月の売上実績を分析し、課題を発見して改善につなげていく必要があります。

ランニングコストを適正に保つ

飲食店の経営では、ランニングコストの適正な管理が欠かせません。ランニングコストとは、人件費や水道光熱費、食材費、什器備品の減価償却費など、店舗運営に必要な経費のことです。

ランニングコストの中で最も大きな割合を占めるのが人件費です。スタッフの人数や時給を精査し、効率的なシフト管理を行うことが重要です。

次に、食材の仕入れ値とロス率にも注意を払わなければなりません。仕入れ先の見直しや、メニュー構成の工夫などで食材コストの削減を図りましょう。

常に費用対効果を意識し、無駄のないコスト管理に努めることが経営の基本となります。

飲食店の開業でよくある質問

ここからは、飲食店を開業するうえで、よくある質問にまとめてお答えします。

● 資金ゼロでも開業できる?

● 居抜き物件の方が開業しやすい?

● 店舗の物件はどうやって探す?

それぞれの回答は以下の通りです。

資金ゼロでも開業できる?

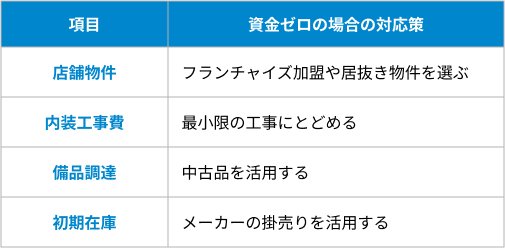

資金がゼロの場合でも、飲食店を開業することは可能です。ただし、かなりの制約があり、かつリスクも高くなります。

このような対応策を興じることで開業資金を抑えられますが、立地条件や設備の質が劣る可能性が高くなります。加えて、いざ開業しても資金繰りに行き詰まるリスクがあります。

そのため、最低限の自己資金を用意し、融資や補助金の活用を検討することが賢明です。資金ゼロでの飲食店開業は不可能ではありませんが、経営が行き詰まった際の返済能力がなくなってしまうため、おすすめできません。

居抜き物件の方が開業しやすい?

飲食店を開業する上で、内装工事にかかる費用や期間がネックとなっている場合は、居抜き物件の方が開業しやすいと言えるでしょう。居抜き物件には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

居抜き物件のメリット

● 内装工事や設備費用といった初期投資が抑えられる

● 内装工事の手間がかからず、オープンまでの期間を短くできる

居抜き物件のデメリット

● 前店の雰囲気が残ってしまい、オリジナリティが出しにくい

● 設備が古いと、修理費や購入費が発生する場合がある

デメリットを見てわかる通り、居抜き物件なら必ず開業しやすくなるというわけではありません。居抜き物件でも、店舗の立地条件やコンセプトとのマッチング次第では大掛かりな改装工事が必要になります。一方、新装でも低予算で済む方法もあります。

つまり、開業のしやすさは居抜きか新装かだけではなく、投資額・立地・コンセプトなど総合的に判断する必要があるのです。

店舗の物件はどうやって探す?

店舗物件の探し方には、大きく分けて以下の2つの方法があります。

1. 不動産会社・仲介業者を活用する

最も一般的な方法です。物件情報を収集・提案してくれるため、自力で探す手間が省ける反面、仲介手数料がかかります。

2. 専門サービスを利用して自力で物件を探す

不動産情報サイトやフリーペーパーなどを活用して自力で探すこともできます。仲介手数料が不要なため、コストを抑えられますが自身で物件を見て回る必要があり、手間がかかります。

インターネットでは事業用物件に限定して検索できるサービスや、不動産会社と店舗開業希望者をマッチングしてくれるサービスといった便利なシステムがあります。

条件に合う物件を見つけるには、物件の広さ、賃料、最寄り駅からの距離など、優先条件をしっかりと絞り込んでおくことが重要です。

テナント物件探しならテナリード

飲食店の開業には、コンセプト設定から事業・資金計画、各種手続きに経営戦略と、綿密な準備が求められます。

この記事で紹介した5つのステップを参考に、確実な開業準備を進めていきましょう。

また、飲食店の開業を成功させるには、リピーター作りや収支管理が非常に重要となります。開業前から、経営を安定させるための計画をきちんと立てておくことが成功のカギです。

飲食店を開業するための物件探しには、ぜひ「テナリード」をご活用ください。

テナリードは、出店希望者と不動産業者をつなげる事業用物件のマッチングするサービスサイトです。

将来の空き予定物件など秘匿性の高いテナント物件も水面下で取引することができます。

居抜き物件はもちろん、内装の自由度が高いスケルトン物件まで、幅広く取り扱っています。事業用物件をお探しの方はぜひご利用ください。