店舗を開業するためには、様々な手続きや届出が必要です。法令を遵守し、適切な手続きを行わなければ営業ができなかったり、罰則が課されたりします。そのため、開業に向けて手続きや届出の内容や期限を確認しておかなければいけません。本記事では、店舗開業に必要な税務関係の手続き、公的機関への届出について解説します。

店舗開業に必要な税務関係の手続き・届出

店舗開業に必要な税務関係の手続き・届出は、下記の通りです。

● 個人事業主の開業届

● 法人設立届出書

● 所得税の青色申告承認申請

● 給与支払事務所等の開設届出

● 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

● 青色事業専従者給与に関する届出

● 都道府県税事務所への提出書類

開業する業態によって、必要な手続きや届出は変わります。

個人事業主の開業届

個人事業主として店舗を開業する場合、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。この届出書は、個人が新たに事業を始める際、所轄の税務署に提出することで事業の開始を届け出るものです。開業後1ヶ月以内に提出しなければなりません。

個人で小規模な店舗を開業する場合は、個人事業主として開業することが一般的です。

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、国税庁のウェブサイトからダウンロードして入手できます。必要事項を記入の上、所轄の税務署に提出しましょう。

法人設立届出書

法人として店舗を開業する場合、税務署に「法人設立届出書」を届け出る必要があります。この届出書には、設立した会社の概要が書かれており、設立後2ヶ月以内に提出しなければなりません。

法人設立届出書には、下記の内容を記入する必要があります。

● 会社の名称

● 事業目的

● 事業開始年月日

● 本店や主たる事務所の所在地

● 資本金の額や出資の状況

● 代表者の氏名

● 代表者の住所

また、法人設立届出書とともに、定款の写しを添付する必要があります。法人設立届出書は、登記簿謄本の作成や銀行口座の開設など、様々な手続きを行う際に必要なため、大切に保管しておきましょう。

「法人設立届出書」は、e-Taxソフト(PCのみ)にて届書を作成・提出する、もしくは国税庁のウェブサイトからダウンロード・印刷したものを所轄の税務署に提出の2つの方法があります。

参考:法人設立届出書

所得税の青色申告承認申請

「所得税の青色申告承認申請書」は確定申告を行う個人事業主の課税所得額から控除を行うのに必要な書類です。青色申告を行うことで、確定申告時に多くの経費を控除できるため、節税効果が期待できます。青色申告を予定している場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出しましょう。新規開業の場合、開業日から2ヶ月以内が提出期限です。

そのため、開業前から青色申告を行う予定であれば、個人事業の開業届と併せて「所得税の青色申告承認申請書」を提出するのがおすすめです。開業届と一緒に提出することで、手続きの遅れを防げます。

「所得税の青色申告承認申請書」は、e-Taxソフトにて申請(パソコン環境・スマートフォンいずれも使用可能)、もしくは国税庁のウェブサイトからダウンロードして作成・提出も可能です。

給与支払事務所等の開設届出

店舗開業で従業員を雇う場合には、「給与支払事務所等の開設届出」が必要になります。「給与支払事務所等の開設届出」は、従業員に給与を適切に支払い、源泉徴収を行うために必須の手続きです。この手続きは、事務所等を開設した日から1ヶ月以内に、所轄の税務署に提出します。手続きが遅れると、延滞となり過料が課せられる可能性もあるため、期限内に確実に手続きを行う必要があります。一方、従業員を雇わずに一人で開業する場合は、この届出は必要ありません。開業時に従業員を雇う予定がある場合は、忘れずにこの届出を提出しましょう。

「給与支払事務所等の開設届出」は、e-Taxソフトにて申請(パソコン環境・スマートフォンいずれも使用可能)、もしくは国税庁のウェブサイトからダウンロードして作成・提出も可能です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」とは、従業員の給与から源泉徴収した所得税の納付を、毎月ではなく年2回にまとめて納付できる申請のことです。

事業者は従業員に支払う給与から所得税を源泉徴収し、その徴収した源泉所得税を毎月納付しなくてはいけません。しかし、従業員が10人未満の小規模事業者については、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、特例として年2回(7月と翌年1月)にまとめて納付できます。

提出期限は特に定められておらず、申請書を提出した翌月分の給与からこの特例が適用されます。この申請書を提出することで、小規模事業者の事務負担を軽減できます。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、国税庁のホームページからダウンロードして作成・提出、もしくはe-Taxソフトで申請書作成・提出も可能です。

青色事業専従者給与に関する届出

「青色事業専従者給与に関する届出」は、青色申告を行う個人事業主が、家族従業員(専従者)に支払った給与を必要経費として計上するために必要な届出です。専従者とは、事業主の親族で、事業主から給与の支払を受けている者のことです。一般的には、事業主の配偶者や子供などが該当します。

この届出書には、専従者の氏名、続柄、住所、給与額などを記載します。届出を提出し税務署の承認を受けることで、適正な金額の専従者給与を経費として計上できます。

「青色事業専従者給与に関する届出」は、e-Taxソフトにて届書を作成・提出する、もしくは国税庁のウェブサイトからダウンロード・印刷したものを所轄の税務署に提出の2つの方法があります。

事業開始等申告書

「事業開始等申告書」は、個人事業税の申告に必要な書類です。個人事業税は、都道府県が課税する地方税で、個人事業主の事業所得に対して課せられる税金です。個人事業税については、所得金額が290万円以下であれば、課税対象から控除されます。所得金額が291万円を超える場合に限り、課税されます。「事業開始等申告書」は、新規に事業を開始する場合や事業の種類や規模を変更する場合などに、事業者の居住地を所管する都道府県税事務所に提出しなければいけません。

「事業開始等申告書」は、各都道府県のサイト(東京都は主税局のサイト)からダウンロードでき、書式・提出方法・期日などは各都道府県で異なります。

店舗開業に必要な公的機関の手続き・届出

店舗開業するためには、下記2つの公的機関で申請や届出をしなければいけません。

● 保健所

● 所轄の消防署

開業する業界・業種によって、必要な申請や届出は異なります。

保健所への営業許可申請

保健所への営業許可申請は、飲食店など食品を扱う事業を始める際に必須の手続きです。食品衛生上の観点から、施設の構造設備や従業員の衛生管理状況などが審査されます。

申請から許可が下りるまでには時間がかかるため、開業予定日から逆算して早めに手続きを進めましょう。

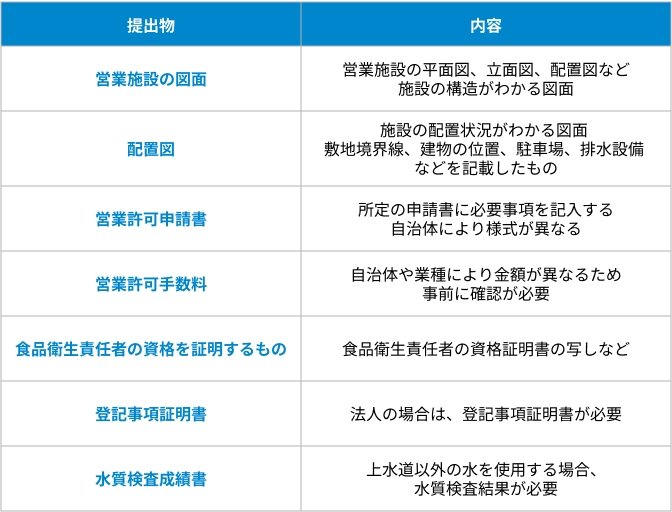

申請前に準備するもの

営業許可申請に必要なものは、下記の通りです。

営業許可申請には、事前に準備するものが多いため、余裕を持って進めましょう。

申請の流れ

営業許可申請の流れは以下の通りです。

1. 店舗の所在地を管轄する保健所に赴き、事前相談・説明を受ける

2. 説明を踏まえ、必要な書類一式を揃え、営業許可申請書を保健所に提出する

3. 保健所との調整の上、施設の検査日時を決定する

4. 保健所の担当者による施設の検査が行われる

5. 施設検査に合格した場合、概ね2週間程度で営業許可証が交付される

6. 営業許可証の交付を受けた後に、営業を開始できる

営業許可申請から許可証交付までには数週間かかるため、開業予定日から逆算して早めに手続きを行いましょう。特に施設検査の予約は、保健所の混雑状況により大きくずれ込む可能性があるため、余裕を持った日程調整が大切です。

所轄の消防署への届出

所轄の消防署への届出は、下記の2つです。

● 防火対象物工事等計画届出書

● 防火対象物使用開始届

2つとも必ず提出する必要はなく、店舗の内装工事の有無によって変わってきます。

防火対象物工事等計画届出書

「防火対象物工事等計画届出書」は、内装工事などの防火対象物の工事を行う場合に、工事着工の7日前までに所轄の消防署に提出する書類です。この届出書の目的は、工事の内容や対象となる建物の詳細情報を消防署に事前に知らせることで、消防法令に適合した防火安全性の確保を図るためです。

「防火対象物工事等計画届出書」と合わせて、下記も提出しなければなりません。

● 防火対象物の概要表

● 案内図

● 平面図

● 立面図や断面図など、工事内容がわかる詳細図

このように、内装工事を行う際は、着工の7日前までに所轄の消防署へ「防火対象物工事等計画届出書」を提出し、関係書類とともに工事内容を事前に届け出ることが義務付けられています。内装工事を行う場合は、逆算して着工日の7日前までに申請手続きを行いましょう。

防火対象物使用開始届

「防火対象物使用開始届」は、店舗開業時に必ず提出しなければならない届出書類です。この届出は、営業開始の7日前までに所轄の消防署に提出する必要があります。消防署では、この届出をもとに消防用設備等の設置状況を確認し、防火安全対策が適切に講じられているかをチェックします。

つまり、「防火対象物使用開始届」は、店舗の防火安全性を確保するため、開業に際して全ての事業者が提出しなければならない重要な書類です。

その他の開業に必要な手続き・届出

開業する業態や店舗の規模によっては、下記の手続き・届出が必要です。

● 防火管理者

● 動物取扱責任者

防火管理者

防火管理者は、収容人数30人以上の事業所など、一定の基準に該当する場合に選任し、所轄消防署に届け出る必要があります。防火管理者は、火災等による被害を防止するため、施設や店舗の実態に応じた消防計画を作成し、計画的に防火管理を行う責任者です。

防火管理者は、消防計画に基づき、日常的に防火対策を徹底するとともに、年2回以上の防火・防災訓練を実施することが義務付けられています。店舗を開業する際は、収容人数等の基準を確認し、防火管理者の選任が必要かどうかを所轄の消防署に相談しましょう。

動物取扱責任者

動物取扱責任者とは、動物の適正な飼育及び保管を監督する者のことです。

動物のいるカフェなどを開業する場合、動物の適正な飼育管理が必要です。そのため、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、動物取扱責任者を選任する必要があります。管轄する自治体の保健所や動物愛護センターに第1種動物取扱業の届出を行う際に、動物取扱責任者の氏名等を記載します。

飲食店を開業するために必要な手続き・届出

飲食店を開業するために必要な手続き・届出は、下記のようなものが挙げられます。

● 食品衛生責任者

● 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

● 菓子製造業許可

● 酒類販売業免許

食品衛生責任者

食品衛生責任者は、食品衛生法に基づいて営業施設内での食中毒や食品衛生法違反を防ぐ管理運営を行うための資格です。飲食店を営業する際には、取得が必須となります。

食品衛生責任者になるためには、都道府県等が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講し、試験に合格しなければいけません。この講習会は、各都道府県の食品衛生協会が月に数回程度開催しています。飲食店を開業する場合、食品衛生責任者の選任は必須です。食品衛生責任者がいないと、営業許可が下りないため、事前に資格の取得や選任を済ませておくと安心です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

飲食店が深夜(0時以降)に酒類を提供する場合は、所轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。

届出が必要となるのは、飲食店がお酒の提供を主たる営業とする場合です。

具体的には、下記が該当します。

● 酒類を主として営業している飲食店(居酒屋など)

● 深夜の時間帯にお酒の提供を主とする飲食店(ダイニングバーなど)

この届出は、自治体や保健所が実施する講習を受講することで取得できます。届出を怠ると、営業停止命令や罰金刑などの処分を受ける可能性があるため、深夜酒類提供の営業を行う場合は、事前に届出を済ませておきましょう。

菓子製造業許可

「菓子製造業許可」は、パン、ケーキなどの菓子類を製造し、店舗で販売する場合に必要です。店内でお客様に料理を提供するだけであれば、菓子製造業許可は必要ありません。しかし、製造したパンやケーキをテイクアウトで販売する場合は、「菓子製造業許可」を取得する必要があります。菓子製造業許可を取得するためには、店舗の所在地を管轄する保健所で申請を行います。申請時には、施設基準や従事者の衛生管理体制などの要件を満たしておかなければいけません。自治体により基準が異なるため、管轄する保健所で事前に確認しておきましょう。

酒類販売業免許

お酒の販売を行う場合は、「酒類販売業免許」の取得が必要です。

ビールや日本酒などを開封した容器(ボトルなど)から提供する場合には、飲食店営業許可の範囲内となるため、酒類販売業免許は必要ありません。一方、未開封のお酒をそのまま販売すると「酒税法上の酒類の小売業」に該当するため、「酒類販売業免許」が必要です。

「酒類販売業免許」の申請は、店舗所在地を管轄する税務署で行います。店舗でお酒の販売を予定している場合は、事前に酒類販売業免許の要否を確認しておきましょう。

開業手続きでよくある質問

ここでは、開業手続きに関するよくある質問を2つご紹介します。

開業手続きでは、様々な疑問が出てくると思います。一つひとつ解決して開業準備を進めましょう。

飲食店を開業する場合に調理師免許は必要ですか?

飲食店を開業する際、調理師免許は法的に義務付けられていません。しかし、食品衛生上の観点から、少なくとも1名の調理従事者に調理師免許を持っていることが望ましいとされています。

営業許可の手続きしないで店舗営業するとどうなる?

無免許で飲食店を営業した場合、食品衛生法第52条1項違反(無許可営業)に沿って、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられる場合があります。また、深夜(0時以降)に酒類を提供する場合に必要な「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を提出しないで営業した場合は、風営法54条の規定により50万円以下の罰金が科せられてしまいます。

テナント物件探しなら「テナリード」がおすすめ

本記事では、店舗開業に必要な手続き・届出を詳しく解説しました。

店舗開業には、税務署への手続き、保健所や消防署への届出、食品衛生法や酒税法に基づく許可申請など、多岐にわたる手続きが求められます。さらに、手続きのなかには、複雑でわかりにくいものもあります。不明点があれば、最寄りの役所や専門家に相談しながら進めていくことがおすすめです。開業に向けた手続きは大変ですが、一つひとつ確実に済ませることで、安心して開業をスタートできるでしょう。

「テナリード」は、店舗開業を目指している方と優良テナントを取り扱っている不動産会社をマッチングするサービスサイトです。

希望の条件やプロフィールを登録することで、公開されていない秘匿性のある物件を不動産会社が提案してくれます。

居抜き物件やスケルトン物件、オフィス物件まで幅広く取り扱っているため、開業用の物件をお探しの方はぜひご利用ください。